Les arts du Vietnam

Avec l’aimable collaboration de Tangka.com

L’architecture

L’étude de l’architecture dans la péninsule indochinoise est très complexe du fait de la diversité des religions.

La rareté des monuments anciens, la précarité des matériaux employés, la fréquence des intempéries et les destructions dues aux guerres, rendent les recherches difficiles.

Le Nord possède peu de monuments élevés par les Chinois en dehors de quelques tombeaux composés de chambres souterraines.

Les plus beaux monuments funéraires sont les Tombeaux des empereurs qui se succèdent sur « la Rivière des Parfums », à Hué.

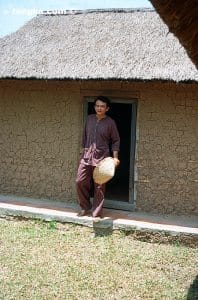

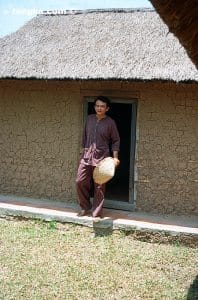

Dans les campagnes, au Nord, l’habitat des minorités non sinisées est juché sur pilotis tandis que la maison chinoise est construite à même le sol.

Elle est constituée d’une ossature en bambou, recouverte de chaume et réunit tous les membres d’une même famille, de génération en génération.

Avant de construire la maison, il fallait choisir un jour faste et un emplacement propice grâce à un géomancien ou un astrologue.

Cette demeure devait obligatoirement comporter une salle d’honneur pour le visiteur et l’autel des ancêtres ; elle avait généralement peu de mobilier, un métier à tisser, quelques coffres, un pilon à décortiquer le riz et un petit grenier à l’extérieur.

Le jardin était planté de légumes et d’arbres fruitiers. Ce type d’habitation subsiste dans le Nord du pays qui est encore peuplé de nombreuses minorités.

La littérature vietnamienne

Au cours de sa longue histoire, la littérature vietnamienne a dû être rédigée en trois langues : chinoise, vietnamienne et française, car l’occupation directe ou indirecte par la Chine jusqu’à la fin du siècle dernier, puis par la France, ont influencé la pensée, l’idéologie et les divers moyens d’expression des lettrés.

La littérature vietnamienne en langue chinoise

Les textes les plus anciens datent du XIe siècle, ce sont des poésies ou des fragments d’annales.

Puis, apparaissent jusqu’au XIVe siècle, les oeuvres de bonzes ou de lettrés des cours des dynasties des Ly et des Trân.

Elles développent les thèmes de la pensée bouddhique : fragilité de la vie humaine, alternance de la vie et de la mort, louange de la nature.

A la fin du XIIIe siècle, les premiers ouvrages historiques du pays voient le jour. Tout le XIVe siècle s’attachera à publier des textes historico-légendaires.

Les XVe et XVIe siècles affichent la suprématie intellectuelle des lettrés sur les religieux.

Sous le règne de l’empereur Lê Thanh Tôn s’ouvrent les premiers « salons » avec un nouveau genre littéraire : le « vinh su » (chanter l’histoire).

Aux XVe et XVIe siècles, la littérature s’enrichit de contes, de légendes et de textes d’histoire non officiels, elle restera très florissante jusqu’au début du XXe siècle.

La littérature en langue vietnamienne

Elle s’écrit selon deux modes de transcription : l’utilisation de caractères chinois pour noter les sons vietnamiens c’est un système de rédaction en « nôm » ; l’autre moyen est l’utilisation de caractères romains ou « quôc-ngu ».

La littérature en nôm s’est développée du XVIe au XIXe siècle par le biais de la poésie, la prose, la chanson et du roman en vers aux sujets puisés dans les romans chinois.

La chanson est le genre littéraire le plus typiquement vietnamien : chants d’aveugles entendus sur les marchés et les places des villages, berceuses, chants de sampaniers.

Le genre « hat-noï » (chant parlé) est le plus répandu ; son origine est peut-être sacrée. Lorsque les chansons sont anonymes, elles entrent dans le genre « ca-dao » et sont transmises de génération en génération.

La littérature contemporaine

Lorsqu’en 1862, la France s’installe en Cochinchine, elle apporte sa culture occidentale.

L’adoption généralisée du « quôc-ngu » (alphabet latin) n’empêche pas certains lettrés confucéens d’écrire des poésies emplies des regrets de l’indépendance perdue.

En 1906, apparaît une formation politique modérée, composée de lettrés confucéens et réformistes.

Ce parti a pour ambition d’éduquer la masse vietnamienne et de faire connaître aux lecteurs la traduction des oeuvres de Rousseau, Voltaire, Diderot, etc.

L’année 1964 donne naissance à une littérature de résistance anti-américaine dans le Nord et à une littérature « désespérée » dans le Sud.

Les grands thèmes en sont l’héroïsme révolutionnaire, et la vie des paysans des rizières.

A la même époque, les oeuvres de grands écrivains (Hemingway, Faulkner, Mark Twain) sont traduites en vietnamien pour la première fois.

En 1975, détruit matériellement et moralement, le Vietnam aura beaucoup de mal à trouver une littérature objective.

Bon nombre d’auteurs seront déchirés entre l’idéologie communiste et le monde occidental. Certains, comme Toanh Anh, Vuong Hong Xen, Gian Chi, appartiennent à une nouvelle génération de l’espoir.

Le théâtre au Vietnam

Le théâtre vietnamien se divise, selon les anciennes traditions, en deux catégories : hât tuông (théâtre traditionnel) et hat chèo (théâtre populaire).

S’y ajoutent deux genres modernes hat cai luong (théâtre réformé) et kich noi ou thoai kich (théâtre parlé).

Le hat tuong, dit classique, issu du théâtre chinois, est né au XIIIe siècle.L’origine du hat chèo reste inconnue.

Le thème principal des pièces du théâtre classique est tiré de l’histoire de la Chine alors que le théâtre populaire compte dans son répertoire des pièces ayant trait à l’histoire du Vietnam.

Le hât tuong a ses auteurs renommés tels Daô Tân, tandis que les pièces du théâtre populaire sont, pour la plupart, anonymes.

En 1918 est née une nouvelle forme théâtrale écrite en langue populaire, le hat cai luong. Le thème des pièces évoque aussi bien l’histoire du pays que la vie quotidienne.

Le théâtre parlé vit le jour en 1920 ; il eut du mal à s’imposer auprès d’un public asiatique qui ne conçoit pas une représentation théâtrale sans chants et danses.

Les marionnettes sur l’eau (mua nuoc)

C’est l’un des rares spectacles authentiquement vietnamiens auquel on peut assister lors d’un séjour à Hanoï ou au Musée d’Histoire de Saïgon.

Cet art, né sous le règne de la dynastie des Trân (1225-1400) est spécifique du delta du Fleuve Rouge. Le spectacle se joue sur un plan d’eau ; les manipulateurs sont cachés derrière un rideau en bambou.

Les poupées fabriquées à partir d’un bois léger sont peintes de laque ou décorées de feuilles d’or et d’argent.

Elles sont actionnées au moyen de perches ou de fils par un manipulateur placé continuellement dans l’eau.

Le spectacle s’accompagne de cris et sons forts pour scander le rythme, au moyen de tambours et de crécelles.

Le répertoire est varié : chants du travail dans les rizières, rites religieux, légendes, faits historiques.

Le cinéma vietnamien

A l’époque de « l’Indochine française », les principales salles appartenaient à des Français alors que les salles populaires étaient aux mains des Chinois.

Ces derniers produisirent vers 1940, à Hong Kong, Le Cimetière hanté (Canh dong ma) interprété par des acteurs vietnamiens.

Pour la première fois, le public put entendre sa langue nationale au cinéma.

Entre 1945 et 1954, pendant la guerre, beaucoup de films furent mis en scène au Vietnam et en France, ainsi Ni daù ne noi fut tourné en Camargue dans les rizières aménagées dès 1940, par des travailleurs vietnamiens.

En 1948, au nord Vietnam, un service cinématographique est organisé dans les régions contrôlées par le gouvernement Ho Chi Minh.

Beaucoup de films d’actualités et courts-métrages de propagande sont présentés par des cinémas ambulants.

En 1951, le premier documentaire long-métrage réalisé par des cinéastes vietnamiens et chinois, Le Vietnam combattant, montre à la fois la vie quotidienne ponctuée par la guerre et la lutte des maquisards.

En 1959 est projeté sur les écrans de Hanoï, le premier grand film nord-vietnamien, Sur la rivière commune, qui montre deux jeunes amants séparés par la frontière qui coupe leur pays en deux.

En 1965, Joris Ivens tourne Le Ciel et la Terre, un de ses meilleurs films dans un Vietnam quotidiennement bombardé.

A Saïgon seront réalisées diverses productions en collaboration avec la France ou les Etats-Unis : Un Américain bien tranquille de Mankiewicz ou Mort en Fraude de Marcel Camus.

Depuis 1975, le Vietnam produit une vingtaine de films par an et une dizaine de courts-métrages. Le cinéaste le plus connu est Trân Van Thuy pour son film Vivre comme il faut.

La musique vietnamienne

Musicalement, le Vietnam se rattache à une grande famille regroupant la Chine, la Corée et le Japon.

Ces pays sont largement influencés par la Chine. Cependant, par sa situation géographique et son contact avec la civilisation indienne (venue par la mer), le Vietnam s’est enrichi de « modes » et de rythmes élaborés.

La langue vietnamienne comporte des inflexions tonales proches du Thaï, un vocabulaire courant appartenant au groupe môn-khmer et jusqu’au Xe siècle une écriture chinoise (chu han).

Cette dernière sera remplacée au XIVe siècle par une autre, chu nôm, puis romanisée trois siècles plus tard.

La musique ethnique des minorités utilise des instruments (cithare, xylophone, orgue à bouche, gong, flûte) et des échelles à quatre ou cinq sons.

Les instruments sont variés et classés en plusieurs catégories : aérophones (flûte traversière, flûte droite, orgue à bouche), cordophones (cithare à 16 cordes, luth à 4, à 3 ou à 2 cordes, vièle à 2 cordes), membranophones (tambour en sablier, tambour horizontal), idiophones en bois (bloc de bois, tambour en bois à fente, cloches, cymbales).

Trois grandes lignes se détachent de l’histoire de cette musique : des origines au Xe siècle : instruments en bronze et en pierre ; pendant la période historique : adoption des instruments chinois, diversité des formes musicales (musique de cour, chants de travail) ; période contemporaine : musique de chambre, apport d’instruments occidentaux (mandoline, violon, guitare), musique occidentale (symphonie).